現(xiàn)代社會(huì)���,中醫(yī)健康養(yǎng)生已逐漸成為一種生活方式,在一定程度上���,中醫(yī)其實(shí)就是古人生活智慧的結(jié)晶��,《黃帝內(nèi)經(jīng)》開篇道�����,“上古之人�,其知道者,法于陰陽(yáng)���,和于術(shù)數(shù)�����,食飲有節(jié)����,起居有常�,不妄作勞,故能形與神俱�,而盡終其天年,度百歲乃去”��。中醫(yī)深?yuàn)W的醫(yī)理中蘊(yùn)含著簡(jiǎn)單的生活常識(shí)���,普通的日常生活又關(guān)系著健康的大事情�����。

近日��,綠葉生命科學(xué)集團(tuán)主辦的《中醫(yī)智慧調(diào)和生命》的講座在山東煙臺(tái)華醫(yī)康復(fù)醫(yī)院舉行���,本次講座邀請(qǐng)了廣州中醫(yī)藥大學(xué)博士生導(dǎo)師潘毅教授來做專題分享�����。潘毅教授為中醫(yī)基礎(chǔ)理論教研室主任,廣東省中醫(yī)藥學(xué)會(huì)基礎(chǔ)理論研究專業(yè)委員會(huì)副主任委員�。潘教授習(xí)醫(yī)從醫(yī)30余年,具有豐富的教學(xué)與臨床實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)��,為廣州中醫(yī)藥大學(xué)“史上最受歡迎老師”��,曾榮登2009年全國(guó)醫(yī)學(xué)專業(yè)最受歡迎十大教授榜�����、2010年各省最受歡迎十大教授榜��。潘教授多年沉潛醫(yī)易相通之道��,致力于從理論到臨床的原味中醫(yī)研究與傳播��,弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化�,著有《尋回中醫(yī)失落的元神》一書已十四次印刷�����。在喜馬拉雅FM上的《潘毅·中醫(yī)文化必修課》大受歡迎�����,一直在暢銷中�。

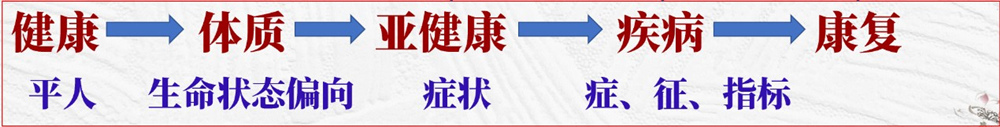

潘教授先從健康����、體質(zhì)、亞健康�、疾病及康復(fù)的健康發(fā)展發(fā)生趨勢(shì)剖析中醫(yī)如何看待人的生命健康,然后以中醫(yī)哲學(xué)本源為導(dǎo)入將古代哲學(xué)的陰陽(yáng)觀���、天人合一認(rèn)知整體觀等中醫(yī)基礎(chǔ)文化與我們?nèi)粘I畹拿芮邢嚓P(guān)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合���,把苦澀難懂的中醫(yī)文化知識(shí)娓娓道來,生動(dòng)形象化的給大家展現(xiàn)�����,讓大家有種醍醐灌頂?shù)母杏X����,原來中醫(yī)智慧在我們生活中處處可見���,只是我們尚未感覺到或者認(rèn)知到。

中醫(yī)與西醫(yī)對(duì)疾病認(rèn)知角度的不同

許多學(xué)者認(rèn)為�����,中醫(yī)和西醫(yī)最明顯的區(qū)別是�����,中醫(yī)治的是生病的“人”�����,而西醫(yī)治療的是人生的“病”��。通俗的說�,也就是西醫(yī)注重對(duì)疾病本身的研究�����,而中醫(yī)則注重的是身體整體的情況�,需要辨證論治���,達(dá)到身體平衡的目的。假如您及身邊的家人遇到一些久治不愈的慢性病���、診斷不清的疑難病癥以及手術(shù)后的調(diào)養(yǎng)����、康復(fù)等��,選擇在目前治療策略下看中醫(yī)�����,采用中醫(yī)智慧調(diào)養(yǎng)身心���,有可能會(huì)得到更好的健康生活狀態(tài)�����。

“同病異治”與“異病同治”的中醫(yī)大智慧

大家提及中醫(yī)治療疾病����,辨證論治、遣方組藥��,往往大家感覺很“玄”��,為什么總摸不到門路�����,不如西醫(yī)很清楚�����,如果病人發(fā)熱高于38.5℃�,很顯然采用解熱藥��;而中醫(yī)遇到發(fā)熱病人�,需要辨病人病因,是熱(邪)引起的�?還是寒(邪)導(dǎo)致的?或者寒熱錯(cuò)綜復(fù)雜所致���?根據(jù)病因病機(jī)采用“致中和”的策略�,如寒者熱之�����、熱者寒之,虛者補(bǔ)之���,實(shí)則瀉之�����。如若病人因寒邪誘發(fā)的發(fā)熱�����,但身體比較虛���,采用西藥抗生素類藥物一般很難可以把熱退去,這是需要中醫(yī)的辨證論治��,結(jié)合病人的體質(zhì)進(jìn)行遣方組藥�����。

“同病異治”指的是如遇一種病���,由于發(fā)病的時(shí)間���、地域�、所處疾病的階段��、類型�����,或患者的體質(zhì)不同����,反應(yīng)出的證不同,因而治療有異��。而“異病同治”指幾種不同的疾病����,在其發(fā)展變化過程中出現(xiàn)大致相同的病機(jī),表現(xiàn)為大致相同的證�����,因而采用大致相同的治法和方藥來治療���。

同病異治,如《金匱要略》“水氣病脈證并治第十四”:“諸有水者,腰以下腫��,當(dāng)利其小便��;腰以上腫�����,當(dāng)發(fā)汗乃愈���。”說明同為水氣病患者����,若見腰以下腫���,因腰以下腫為陰�,屬里��,水濕之邪在里在下��,故用利小便法����,使水濕通過小便而排出���。若見腰以上腫,因腰以上為陽(yáng)���,屬表���,水濕之邪在表在上,故用發(fā)汗法��,使水濕通過汗液而散除�����。

異病同治����,如《肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治第七》:“肺癰,喘不得臥����,葶藶大棗瀉肺湯主之。”《痰飲咳嗽病脈證并治第十二》:“支飲不得息�����,葶藶大棗瀉肺湯主之��。”二者皆以呼吸困難���,病在肺為主要證候����,故選用葶藶大棗瀉肺湯瀉肺逐飲�,開閉利氣。

同病異治與異病同治���,其實(shí)質(zhì)都是治病求本�����,也體現(xiàn)出中醫(yī)學(xué)的治療方法是建立在辨證論治原則的基礎(chǔ)上的�����。

“天人相應(yīng)”的整體觀

“推天道以明人(醫(yī))事”���,“天人相應(yīng)”的整體觀,講的就是人與周圍的自然環(huán)境��,以及自然環(huán)境的變化密切相關(guān)。人不是單一的獨(dú)立元素��,而是與天地自然相呼應(yīng)�����。自然界“天覆地載����,萬物悉備,莫貴于人���。人與天地之氣生�,四時(shí)之法成�。”說明了人雖然是天地萬物中最寶貴的生靈,亦必賴四時(shí)陰陽(yáng)而生存�����,人與自然息息相關(guān)�,與自然界是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的整體。自然界的四季氣候春溫�����、夏熱�����、秋涼�����、冬藏���,孕育著特殊性能即為春生��、夏長(zhǎng)�、秋收����、冬藏,在自然界溫?zé)釠龊?�,生長(zhǎng)收藏陰陽(yáng)消長(zhǎng)的變化過程中�,人體的生理過程也隨之發(fā)生相應(yīng)的變化。目前流行的“冬病夏治”即是在“天人合一”理念指導(dǎo)下�����,將陰陽(yáng)理論具體運(yùn)行于“治未病”的治療法則之中,利用夏季氣溫高����,機(jī)體陽(yáng)氣充沛的有利時(shí)機(jī),調(diào)整人體的陰陽(yáng)平衡��,使一些頑疾或宿疾得以消除或緩解的治療策略��。

“中醫(yī)體質(zhì)學(xué)說”——中醫(yī)智慧生活化的應(yīng)用

中醫(yī)治病是治療生病的人���,我們的日常疾病的發(fā)生亦與周圍環(huán)境變化密切相關(guān)���,充分利用周圍環(huán)境變化規(guī)律與辨證運(yùn)行趨勢(shì),將會(huì)讓我們的生活更加健康豐富多彩�����。我們所講的日常生活�����,一定是非疾病狀態(tài)的我們(如果已疾病在身���,需要我們積極按照治療方案進(jìn)行治療與評(píng)估)����,也不是亞健康(因?yàn)閬喗】禒顟B(tài),已經(jīng)出現(xiàn)癥狀)狀態(tài)的我們��,而是存在生命狀態(tài)偏向的我們��,且每個(gè)人的偏向也不同�����。

潘教授向大家推薦中醫(yī)體質(zhì)學(xué)說����,機(jī)體體質(zhì)的特殊性是由臟腑之盛衰����,氣血之盈虧所決定的,反映了個(gè)體陰陽(yáng)運(yùn)動(dòng)形式的特殊性�����。由于體質(zhì)的特異性�����、多樣性和可變性,形成了個(gè)體對(duì)疾病的易感傾向�、病變性質(zhì)、疾病過程及其對(duì)治療的反映等方面的明顯差異��。

體質(zhì)決定對(duì)某種致病因素和某些疾病的易感性���。不同體質(zhì)對(duì)某些病因和疾病有特殊易感性��。中醫(yī)病因?qū)W對(duì)這一現(xiàn)象早有認(rèn)識(shí)���,針對(duì)某種體質(zhì)容易感受相應(yīng)淫邪的特點(diǎn)尚有“同氣相求”之說。如陽(yáng)虛質(zhì)者素體陽(yáng)虛���,形寒怕冷���,易感寒邪而為寒病,感受寒邪亦易人里�����,常傷脾腎之陽(yáng)氣�����;陰虛質(zhì)者素體陰虛,不耐暑熱而易感溫邪�����;痰濕質(zhì)者體素濕盛���,易感濕邪�,常因外濕引動(dòng)內(nèi)濕而為泄為腫等���。

中醫(yī)學(xué)認(rèn)為,正氣虛是形成疾病的內(nèi)在根據(jù)�,而邪氣只是疾病形成的外在條件。邪之所客必因正氣之虛����。正氣虛,則邪乘虛而人�����;正氣實(shí)����,則邪無自人之理�����。正氣決定于體質(zhì)��,體質(zhì)的強(qiáng)弱決定著正氣的虛實(shí)����。因此�,發(fā)生疾病的內(nèi)在因素在很大程度上是指人的體質(zhì)因素。疾病的發(fā)生���、發(fā)展過程����,主要取決于患者的體質(zhì)特征(當(dāng)然與病邪的質(zhì)和量也密切相關(guān))����。“證”在整個(gè)病程中具有時(shí)相性的特征,不是固定不變的�,它隨病情的變化而時(shí)刻變化著。“證”常以體質(zhì)為轉(zhuǎn)變���,體質(zhì)是形成“證”的物質(zhì)基礎(chǔ)之一����。所謂“異病同證”和“同病異證”,在一定程度上是以體質(zhì)學(xué)說為依據(jù)的�。

大家如何應(yīng)對(duì)不同生命狀態(tài)偏向(體質(zhì))?日常的飲食與生活習(xí)慣等是形成自身體質(zhì)的主要因素��,故需大家根據(jù)體質(zhì)辨識(shí)�����,適當(dāng)調(diào)整日常飲食結(jié)構(gòu)和生活習(xí)慣�����,同時(shí)也許根據(jù)體質(zhì)辨識(shí)���,選擇針對(duì)體質(zhì)偏性,食養(yǎng)性的“體質(zhì)飲”進(jìn)行生命狀態(tài)偏向的糾偏�����。如辨為氣虛體質(zhì)的個(gè)體��,出現(xiàn)說話沒勁,經(jīng)常出虛汗���,容易呼吸短促�����,經(jīng)常疲乏無力��,同時(shí)這種群體容易感冒�����,生病后抗病能力弱且難以痊愈�,還易患內(nèi)臟下垂比如胃下垂等���,需要采用類似人參等補(bǔ)氣�����、生氣類中藥進(jìn)行調(diào)理�����。如出現(xiàn)怕熱��,經(jīng)常感到手腳心發(fā)熱�,面頰潮紅或偏紅,皮膚干燥��,口干舌燥���,容易失眠����,經(jīng)常大便干結(jié)等癥狀���,一般辨為陰虛體質(zhì)���,一般采用滋陰類中藥進(jìn)行調(diào)理。潘毅老師根據(jù)近三十年臨床經(jīng)驗(yàn)��,建立完整的���,可量化的體質(zhì)辨識(shí)與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系,同時(shí)針對(duì)不同的體質(zhì)偏性���,開發(fā)了針對(duì)不同體質(zhì)人群的“潘氏體質(zhì)飲”����,以穩(wěn)定、針對(duì)性強(qiáng)地���、調(diào)節(jié)生命狀態(tài)的偏向����。

因此關(guān)注自我體質(zhì)辨識(shí)�����,按照中醫(yī)辨證理論�,結(jié)合“天人相應(yīng)”的整體觀,進(jìn)行自我體質(zhì)糾偏�����,將會(huì)為我們的健康生活增添新動(dòng)力����。整場(chǎng)講座中,潘教授旁征博引�����,用自然而生動(dòng)的語(yǔ)言侃侃而談,為我們帶來了一場(chǎng)富含文化底蘊(yùn)��,生動(dòng)有趣的中醫(yī)文化之旅�。

本場(chǎng)講座是由中醫(yī)藥健康品牌宣上醫(yī)®傾力邀請(qǐng),華醫(yī)康復(fù)醫(yī)院策劃主辦�����,醫(yī)格APP全程在線直播���。宣上醫(yī)®致力于傳播“上醫(yī)治未病�����,攝養(yǎng)無疾先”的上醫(yī)核心文化��,為創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)健康生活而努力�����!

潘毅教授:廣州中醫(yī)藥大學(xué)博士生導(dǎo)師

公眾號(hào):中醫(yī)老師潘毅

線上課:喜馬拉雅FM《潘毅 中醫(yī)文化必修課》

正安答摩平臺(tái):《中醫(yī)基礎(chǔ)理論》��、《聞道中醫(yī)》、《周易與中醫(yī)》